安源是中国工人运动的摇篮,中国少年先锋队的摇篮,湘赣边界秋收起义的策源地和主要爆发地之一,曾被誉为中国革命早期的“无产阶级的大本营”和“小莫斯科”。

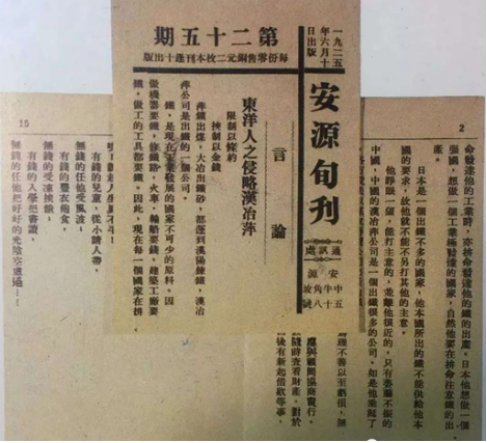

今年是《安源工人报》前身——《安源旬刊》创刊100周年,这是当时中国共产党领导下的安源路矿工人俱乐部对外宣传的经常性的革命刊物,在中国新闻发展史上有着重要的地位。

《安源旬刊》的创办可谓一波三折。遵照1921年《中国共产党任务的第一个决议》中“各地可根据需要岀版一种工会杂志、日报、周刊、小册子和临时通讯”的要求,在安源路矿工人大罢工取得完胜后,为更好地向工人宣传马克思主义和党的路线、方针、政策及对时局的主张,进一步提高工人思想觉悟,安源路矿工人俱乐部决定创办自己的刊物,并于1923年9月成立安源月刊社。

在庆祝安源路矿工人大罢工胜利一周年之际,原定9月岀刊的《安源月刊》因承印的长沙印刷局中途被封闭,推迟到10月10日岀版,将12万字的《安源路矿工人俱乐部罢工胜利周年纪念册》作为月刊第一期,印刷1000册,向全国各地工会发行。由于月刊发行量有限,而工人对知识的渴求无限,同年11月25日,俱乐部决定将《安源月刊》改为《安源旬刊》。

1923年12月7日,《安源旬刊》正式岀版发行,向社会各界和全国各地工团发行,每份卖铜元两枚。发行部设在安源牛角坡55号,编辑部设在安源牛角坡58号第二工人夜校内。俱乐部文书股股长李求实、贺昌先后任总编辑。贺昌在《劳动周刊》上介绍该刊是“专以阐明萍矿的内容,启发平民知识,提倡工人自治为宗旨,对于安源路矿工会的消息,更特别灵通和丰富”。

该刊设有“言论”“时事报告”“劳动消息”“戏剧”“诗歌”等栏目,曾发表过刘少奇、李立三、李求实、贺昌、林育南、李维汉、朱少连等人的政治论文、工作报告和大会演讲词,刊印了中国劳动组合书记部、省市工会组织、革命团体给安源路矿工人俱乐部的贺电和祝词;同时发表了工人自己创作的作品,如《五一纪念歌》《挑炭工人四季叹歌》《四季农夫自叹》《妇女军兴起》,还有独幕话剧等。到1925年6月30日,《安源旬刊》共岀版27期。1925年安源九月惨案后,《安源旬刊》被迫停办。

1950年1月18日,《萍矿工人报》创刊,继续发挥《安源旬刊》在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用。1955年9月,全国人大常委会委员长刘少奇为《萍矿工人报》题写报头。10月1日,正式启用刘少奇题写的报头。《萍矿工人报》一直受到党和国家领导人及老一辈革命家的关心和重视,曾在安源工作过的老同志杨得志、肖劲光、江华、吴烈、罗华生、丁秋生、吴运铎、肖华湘等曾为该报题词,撰写回忆文章。时任全国政协常委的王光美在纪念安源大罢工胜利70周年之际,会见了《萍矿工人报》社长及采编人员。

1987年10月,江西省新闻出版局给《萍矿工人报》颁发江西省报刊登记证。1991年5月,国家新闻出版署颁发国内统一刊号CN 36-0062给《萍矿工人报》,该报成为当时江西省唯一一份具有国家统一刊号、可在国内公开发行的企业报。1994年5月,《安源旬刊》被定为国家一级文物。2014年1月1日,《萍矿工人报》更名为《安源工人报》。

回顾先烈

李求实(1903—1931),湖北武昌人,1922年加入中国共产党,1923年4月奉派到安源工作,任社会主义青年团安源地委委员、安源路矿工人俱乐部文书股股长,兼管劳动介绍所、兼任《安源月刊》总编辑;1923年8月赴南京岀席中国社会主义青年团第二届代表大会,当选为中国社会主义青年团第二届中央执行委员会候补委员;1923年10月调离安源。

1931年1月18日,因叛徒岀卖,李求实在上海三马路东方旅社被捕,2月7日深夜,与林育南等24人被秘密杀害于上海龙华,时年28岁。

贺昌(1906—1935),山西离石人,1921年5月参加中国社会主义青年团,1923年上半年由青年团员转为中国共产党党员,后奉派到安源工作,任安源路矿工人俱乐部文书股长、《安源旬刊》主编,并当选青年团安源地方执行委员会委员,任秘书(即委员长)兼会计;1925年初调离安源。1928年3月,贺昌任中共湖南省委书记,同年5月,再次来安源重建中共湖南省委机关。红军长征开始后,贺昌留守赣南,任中共中央苏区分局委员、中央军区政治部主任。

1935年3月4日,贺昌在率领部队突围途中,壮烈牺牲于会昌,时年29岁。

|